Menü

Menü

NPM Nationalparkhaus Speicherkoog

NPM Nationalparkhaus Speicherkoog

- Status:

- Wettbewerb

- 2. Platz

- Typologie:

- Kultur

- Ort:

- Speicherkoog Meldorf

- BGF:

- ca. 320 qm

- Jahr:

- 2017

Weitere Daten zum Projekt

- Status:

- Wettbewerb

- 2. Platz

- Typologie:

- Kultur

- Ort:

- Speicherkoog Meldorf

- BGF:

- ca. 320 qm

- Jahr:

- 2017

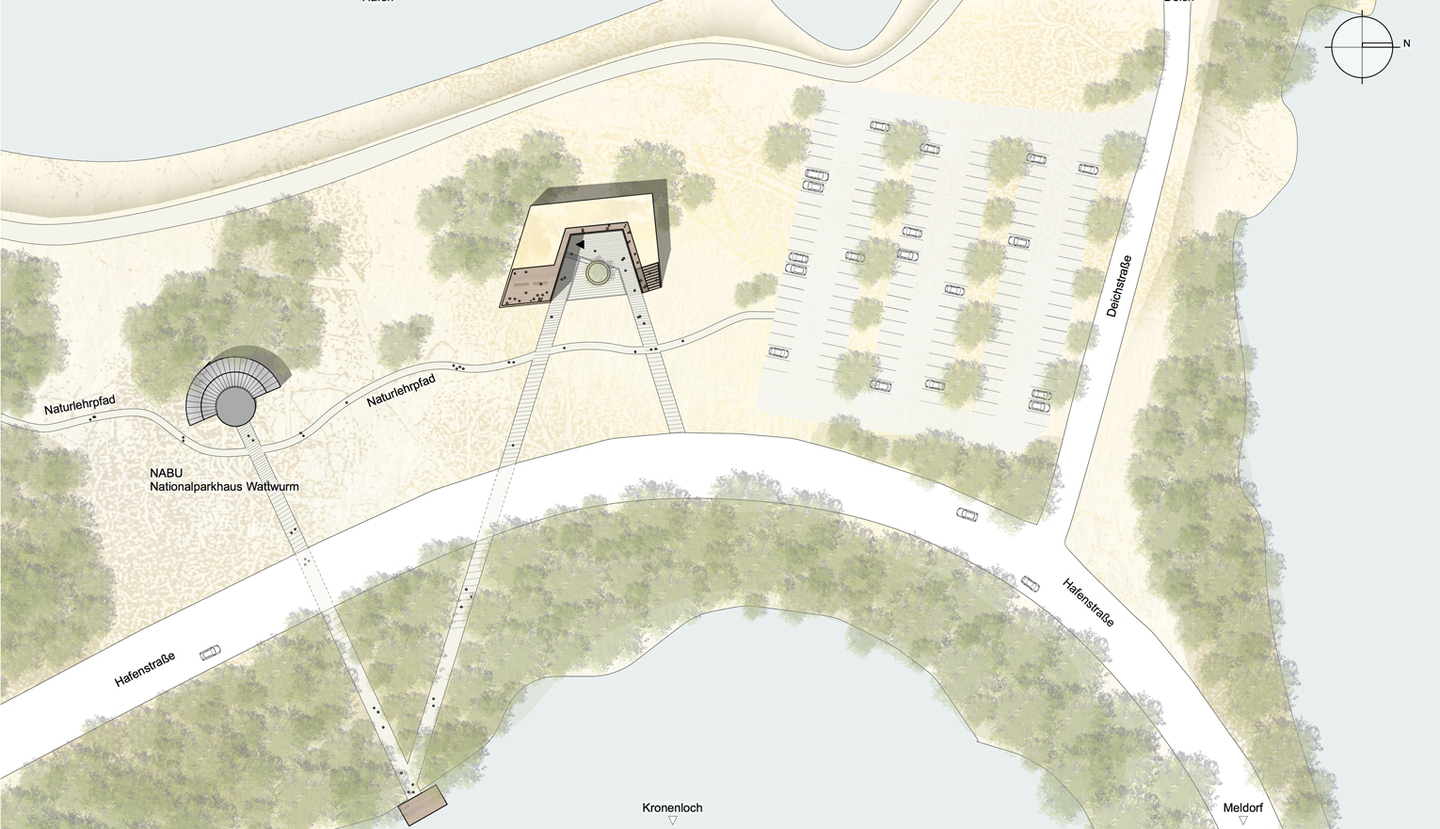

Aufgabenstellung, Rahmenbedingungen

Das für seinen Zweck und Bedarf zu klein gewordene Nationalparkhaus ‚Wattwurm’ soll durch ein separaten Neubau räumlich und funktional erweitert sowie inhaltlich ergänzt werden.

Als Teil eines Masterplans zur Erweiterung der naturnahen touristischen Nutzung des Gebiets rund um den Meldorfer Hafen, soll der Neubau als Empfangsgebäude dienen und gleichzeitig Funktionen übernehmen, die in dem benachbarten ‚Wattwurm’ nicht abbildbar sind.

Zu den Funktionen Information und Ausstellung werden Multifunktion, Empfang und Verwaltung in dem neuen Nationalparkhaus ergänzt.

Entwurf + Gebäudeorganisation

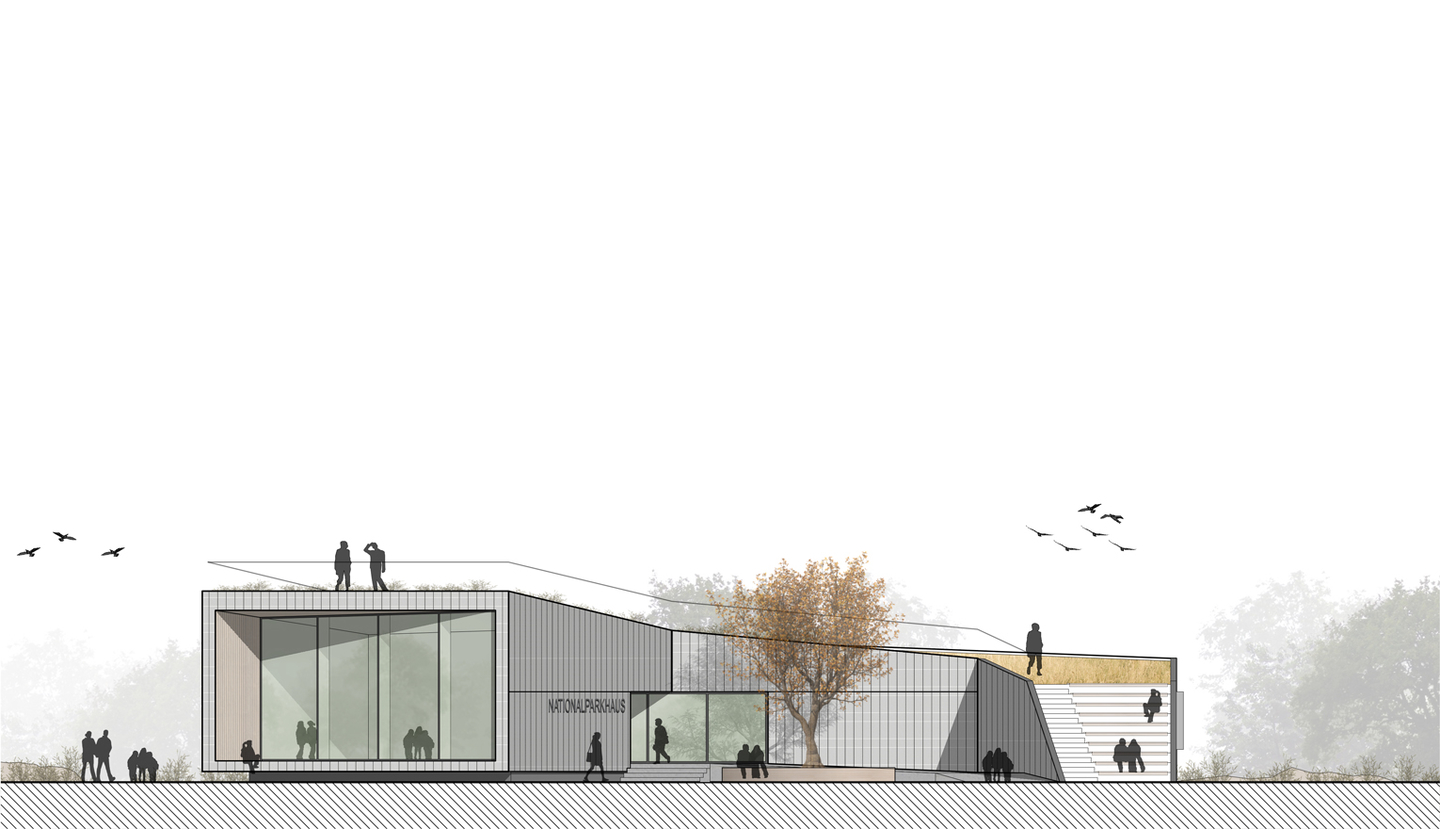

Ähnlich dem benachbarten Bestandsgebäude, orientiert sich der Neubau U-förmig in Richtung Straße und dem Naturschutzgebiet Kronenloch. Das Gebäude nimmt den Besucher mit zwei unterschiedlich hohen, seitlich abknickenden Gebäudenelementen - die wie zwei Arme wirken - in Empfang.

Der Neubau entwickelt sich von Nordosten nach Südosten aufstrebend und bietet den Besuchern über eine begehbare, grüne Dachlandschaft einen Ausblick auf die gesamte Umgebung. Oberhalb des Multifunktionsbereich orientiert sich der höchste Punkt des Gebäudes in Richtung Kronenloch und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass gesamte Naturschutzgebiet zu überblicken.

Hier liegt der Kern des Entwurfsansatzes, nämlich ein Stück auschgeschnitte Landschaft, die sich ‚aufgeklappt’ um einen Innenhof erhebt und auf diese Weise ein Gebäude schafft, dass sowohl Innen wie Außen eine vielfältige Nutzbarkeit im Sinne der Aufgabenstellung ermöglicht.

Über den schützenden Innenhof gelangt man in das Foyer, von dem aus sich im Inneren des Gebäudes eine großzügiger Ausblick auf den Hafen ergibt. Der daran angrenzende Multifunktionsbereich ist teilbar und gleichzeitig über zwei große Türen mit dem Foyer zu verbinden.

Mobile Wände und Stuhllager verschwinden zwischen den tiefen tragenden Stützen, wodurch eine unkomplizierte Umgestaltung der Räume ermöglicht wird.

An das Foyer angrenzend sind nacheinander der Empfangsbereich mit Lager und Küche sowie der Garderobe und WC- Bereich angeordnet. Im nördlichen Flügel befinden sich die Büros, Materiallager, Haustechnik und eine Einliegerwohnung, die vom Hof aus erschlossen wird.

Der Zugang auf die Dachfläche wird über eine Freitreppe am nördlichen Flügel ermöglicht, die gleichzeitig die Funktion einer kleinen Tribüne übernimmt, welche für Vorträge unter freiem Himmel nutzbar ist.

Der Raum unterhalb der Treppe dient als Abstellraum für Fahrräder, Gartengeräte und Entsorgungsmaterial.

Die Verbindung zum ‚Wattwurm’ wird als aufgeständerter Lehrpfad aus einfachen Holzdielen vorgeschlagen, an dem sich die landschaftstypischen Gewächse befinden.

Der Neubau ergänzt die Inhalte des Nationalparks um die Funktionen: Vortrag, Ausblick und Multifunktion und Verwaltung in vielfältiger Variabilität und erhöht auf diese Weise die Inwertsetzung der Naturlandschaft des Weltnaturerbes Wattenmeer.

Konstruktion und Fassade

Der Neubau wird als Massivbau mit hellen Sichtbetonoberflächen, die im Inneren mit warmen Holztönen kontrastieren, entwickelt.

Da das Gebäude in seiner Form selbstbewusst von seinem Nachbarn unterscheidet, wird im - Sinne einer gemeinsamen Identität - die Fassade als vorbewitterte Metallfassade vorgeschlagen.

Auf diese Weise wird der Zusammenhang der Gebäude hervorgehoben und die inhaltliche Verbindung der beiden Gebäude für den Besucher optisch sichtbar gemacht.

Das begehbare Gründach unterstreicht den Charakter einer „aufgeklappten Landschaft“ und sorgt ganzjährig für ein gleichbleibend gutes Innenraumklima.

Alternativ kann das Gebäude auch als Holzkonstruktion aus Brettsperholz konzipiert werden und erhält dann eine vertikale hinterlüftete Holzfassade aus Lärchenholz oder Robinie.

Nachhaltiges Bauen und energetisches Konzept

Indem die verglasten Fassadenanteile auf ein ausgewogenes Maß beschränkt werden, werden unerwünschte Wärmelasten sowie winterliche Wärmeverluste verringert. Die vorgeschlagenen Wand- und Dachaufbauten enthalten eine hochwirksame Wärmedämmung von mindestens 20-30 cm.

Alle Räume werden mit ausreichendem Tageslicht versorgt, so dass der Anteil der künstlichen Beleuchtung reduziert werden kann.

Aufgrund der o.g. Bauweise und entsprechend dem Klimaschutzgesetz sollte sich eine Unterschreitung der geltenden EnEV von 30% ergeben.

Die Wärme- und Kälteerzeugung erfolgt, über eine Wärmepumpenanlage. Gegebenenfalls ist für die Spitzenlasten eine zusätzliche Gas-Brennwerttherme erforderlich (geringer Kostenaufwand).

Die künstliche Beleuchtung erfolgt über LED Leuchten, die in den Nutzräumen über Präsenzmelder gesteuert werden.

Eine kontrollierte Be- und Entlüftung kann über eine Lüftungsanlage mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung erfolgen, die durch Lüftungselemente in der Fassade ergänzt werden kann, um Spitzenlasten bei größeren Veranstaltungen abzupuffern.

Die Beheizung erfolgt über eine Fußbodenheizung in Kombination mit stationären Heizflächen in den Nutzräumen.